小学生のスポーツ教室で身につけたい力 運動神経

スポーツ教室で一番求められるのは、運動できるようにすること。

また、私のやるスポーツ教室では、いろんな種目をやるところなので、「専門種目を極めたい」という人は対象になることが少ない。

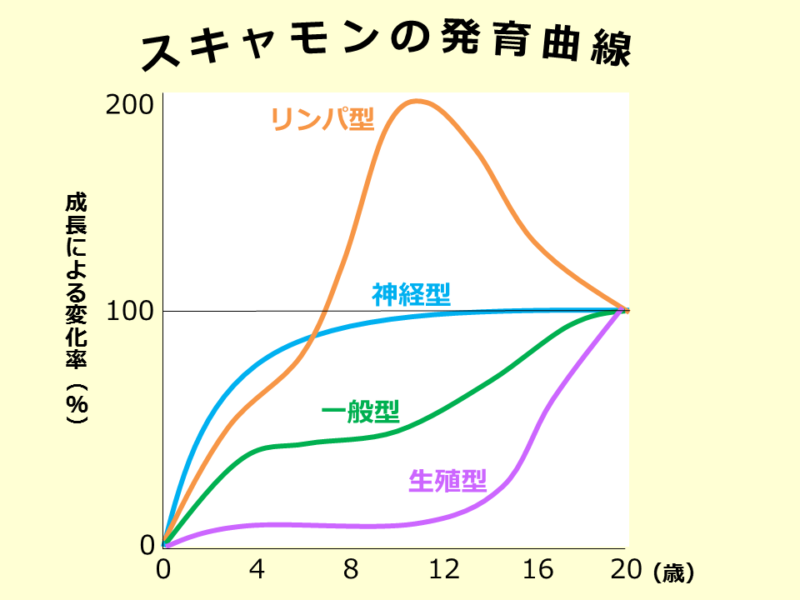

そのうえで、どのようにスポーツ教室を実施するか考えると、<運動チャンク>と<スキャモンの発育曲線>を意識することが大事になります。

運動チャンク

卓球をやっていた人は、テニスを始めたときに上達が早いですが、

短距離走を専門にしていた人は、テニスを始めてもすぐに上達はしません。

これは、「ラケットを使ってボールを打つ動作」「ボールをつかむ感覚」などが、すでに<運動のチャンク>として脳内にあるからです。

この<運動チャンク>を増やすことで、新しい運動をはじめるときにすぐに適切な身体の動かし方を見つけることができます。

なので、私のスポーツ教室ではさまざまなスポーツを行い、運動神経を発達させていきます。

スキャモンの発育曲線

スキャモンの発育曲線によると、神経系は5歳までに80%。

12歳までにほぼ100%発達します。

神経回路は一度経路ができると消えにくくなるので、小学生のうちにできるだけ神経系を発達させていきます。

ちなみに、持久力や筋力ももちろん必要ですが、呼吸器系は一般型なので中学生になってから。

筋力はホルモン分泌が増える生殖型なので、高校生以降に意識して鍛えていきたい分野だと考えています。

運動神経を発達させるために

運動神経を発達させるのに意識したいのは7つの能力

①定位能力

相手やボールなどと自分の位置関係を正確に把握する力

②変換能力

状況に応じて素早く動作を切り替える能力

③連結能力

関節や筋肉の動きをタイミングよく同調させる能力

④反応能力

合図に素早く正確に対応できる能力

⑤識別能力

手や足、用具などを精密に操作する能力

⑥リズム能力

動きを真似したり、イメージを表現する能力

⑦バランス能力

空間や移動中における身体のバランスを維持し、体勢を立て直す能力

コーディネーショントレーニング

上記の能力を発達させるために、毎週コーディネーショントレーニングを実践していきます。

「手でグーパーグーパー繰り返しながら、足でグーチョキパーグーチョキパーを繰り返す」とか、

「走っていて急に指示された色のほうに向きを変える」とか。

毎回あたらしい動作を1つ以上取り入れていく予定です。

スポーツ種目

神経系の発達、運動チャンクを増やすために、毎月スポーツを変えていきます。

テニス、バスケ、バレー、サッカー、野球、バドミントンなど。

取り入れられそうならダンスや水泳も取り入れたいですが、場所の兼ね合いもあり検討中です。

ちなみに、世界中で運動の研究はされており、子どものときは一つのスポーツを集中的にやるよりも、多種類のスポーツを経験して、全身をまんべんなく使ったほうがよいと考えられています。

また、複数のスポーツをやることで、身体の一部を酷使して怪我したり、バランスをゆがめるリスクを減らすことができます。

講座(1時間)の流れ

スポーツ教室の1時間は基本的に以下の流れで構成します。

1,準備運動

身体が冷えていると筋肉が固くなってケガしやすくなりますので、必ず準備運動をします。

このとき、静的ストレッチにならないように注意します。

静的ストレッチは筋肉を伸ばすのには効果的ですが、可動域が広くなりすぎて関節が不安定になりケガのリスクが高まるので、注意して指導します。

2,アップ&短距離走

運動強度をあげ満足感を得たり、脳のニューロンを増やすために、最初に息が上がる程度の運動を行います。

ダッシュ、スキップ、ジャンプなど。

子どもの様子によっては鬼ごっこなども取り入れていきます。

3,短距離走

足が速くなってほしいと願う保護者の方は多く、子どもも周りより速く走れるだけで自信につながることも多いです。

なので、毎回、短距離走のポイントを伝え、速く走れるトレーニングをしていきます。

4,コーディネーショントレーニング

神経系を発達させ、運動チャンクを増やすため、

「あれ?うまくいかない。もう一回挑戦だ。もう一回、もう一回・・・、できた!」

と感じられるような運動をしてもらいます。

5,専門スポーツ

30分間は専門のスポーツをやります。

目指すのは、周りの子よりもちょっと上手い状態。

専門でやってる子と一緒にやっても、スポーツを楽しめるレベルです。

その他 スポーツ教室で身につけたい力

1,静かに聞く力

小学校低学年だと、まだまだ落ち着いて話を聞けない子もいます。

理由は、その能力を鍛えられていないから。

忍耐力などは運動して脳を鍛えることで向上させられることが分かっていますが、それに加えスポーツ教室では静かに聞けるように何度も指導していきます。

たいていの子は、小声で「〇〇くん?〇〇く~ん?」と声をかければ、再度、聞く姿勢にもどりますが、指導方法はその子の様子を見ながら変えていきます。

それを毎週繰り返していくと、だいたい半年から1年くらいで落ち着いて話を聞けるようになります。

学校の授業を聞けるかどうかは成績にも直結しますので、スポーツ教室を通じてこの力を高めていきます。

2,集中力

集中モードとリラックスモードを切り替えるのが上手いと、より効果的に様々なことを学べるようになります。

5~10秒、無言(静寂)で待っていて、笛の合図でダッシュ。

終わったら笑顔で一言二言。

で、またすぐ、無言で待ってダッシュ。

これだけでも、集中するときの切り替えが上手くなり、勉強などにも良い影響を与えます。

子どもの集中力を高められるような声掛けができるよう、意識していきます。

3,コミュニケーション能力

スポーツや遊びはコミュニケーション能力をアップさせるのに効果的です。

例えば、ボールの当てっこしていたら、近くで同じ学年の子が入りたそうに見ているとき。

「一緒にやる?」

この声掛けができるようになれば、その子を中心にグループができます。

「じゃあ、じゃんけんで決めようよ」

「ルールこうしない?」

「そっちをマークして!」

共通の目的があると、自然と会話が生まれ仲良くなれます。

コミュニケーション能力向上にスポーツはとても有効な手段なので、会話のきっかけを設け、コミュニケーション能力向上にもつなげていきます。

4,エネルギーレベルアップ

大人の言うことを聞く子が良い子とされることも多いですが、それは感情を抑えこむのが上手くなってるだけ。

一見すると「感情を制御できるようになっているから良いのでは?」と思ってしまいますが、子どものときに感情を抑え込む癖がつくと、「何をしても感情があまり動かない」「何に対しても無気力」となる可能性が高まります。

感情はエネルギーで行動の源ですから、いかにこれを動かすがが大事です。

「悔しい~」

「楽しかった~」

「イライラする」

ケガのないように注意しながら、いかに感情を引き出せるか。

そしてそれをポジティブな行動に変換できるか。

難しいですが、意識して指導にあたります。

ちなみに、運動はストレス発散の手段にもなるので、どうにもならない感情とうまく付き合う練習をするのに効果的です。

5,その他

ぱっと思い浮かんだのは以上ですが、今後、勉強したり実践したりする中で意識すべきことが見つかったら追記する予定です。

まとめ

私がずっと教育に携わっていたこともあり、スポーツ教室も教育を強く意識した構成になります。

スポーツで稼げるようになる人は少ないですが、スポーツで身につけた能力が役立つ機会はたくさんあります。

就活するときに「運動部でガンガンやってました」というだけで一定の評価をもらえるのは、

面接官が意識してか無意識でか分かりませんが、

運動で培った様々な能力が仕事で活かせることを感じているからでしょう。

小学生の運動と脳の関係についての研究はまだまだ発展途上なので、私も勉強しながら指導に取り入れていきたいと考えています。

新しいことが分かったら、随時このブログに記載し、スポーツ教室に活かしていく予定ですので、よろしくお願いします。

コメント